登場作品:TOKYO、KANTO、2東

2005年2月の携帯版TOKYOが初登場。

TOKYO版では桃鉄トリビアの1つ、周りが赤マスだらけの駅は…に当てはまる駅。

なのだが、2004年12月9日の裏日記によると、

「川越は大好きな町なんだけど、ゲーム・バランスのためだ。ガマンしてくだされ。」「その代わり、臨時収入イベント増やした。」とのこと。

●うなぎ屋(TOKYO、KANTO)

●ウナギ屋(2東)

元ネタ:いも膳 【裏日記2002年1月20日】→2024年12月22日閉店

元ネタ:いちのや 【おそらく】

URL:https://kawagoeichinoya.owst.jp/

元ネタ:小川菊 【おそらく】

URL:https://www.ogakiku.com/

川越の名産はウナギ。

というか、北関東の大きい街は大体水運のために川沿いに作られているし、大体ウナギが名物だと分かってきた。

裏日記に出てくるのは「いも膳」(大阪のチェーン店とは無関係)だが、2024年12月22日に閉店。

で、手がかりが無くなってしまったので、アド街に出てきたお店「いちのや」と「小川菊(おがきく)」を元ネタに。

このうち、小川菊は1週間前に予約が必要という個人的理由で「いちのや」に行った。

ふっわふわで美味しかったなー。

でも自分の好み的にもう少しご飯が欲しい。ご飯大盛りとかあれば嬉しかったんだけど、そんな感じの店じゃなかった。

●サツマイモ畑(TOKYO、KANTO、2東)

●芋スイーツ屋(2東)

元ネタ:いも膳 【裏日記2002年1月20日】→2024年12月22日閉店

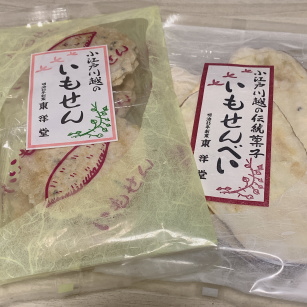

元ネタ:東洋堂 【裏日記2002年1月20日】

URL:https://www.imosenbei.com/

川越のもう一つの名物「サツマイモ」。

1700年代末、江戸で焼き芋がブームになった際、江戸から近く、水路で運べる産地であることと、品質の高さから川越のサツマイモが多く食べられ、大産地になった。

現在はイモの栽培量は少なくなったが、街中には芋商品が大量に置いてある。

さくまサンも日記に書いてあるとおり、

「九里四里うまい十三里」というサツマイモの宣伝文句は、川越が江戸から十三里の距離であるために作られたキャッチコピーで、

いつしか「十三里」だけでサツマイモ、もしくは焼き芋を指す言葉になった。

こちらもさくまサンは「いも膳」で食べているが、閉店。

で、もう一店舗、裏日記の一番下「きょうの戦利品!」にちょろっと映っている「いもせん」のお店「東洋堂」も元ネタに。

これはもう自分が悪いけど、なんかホクホク感を味わいたい気分の日だったので、

そんなに刺さらなかった。あと砂糖が強くてあんまり芋感も感じなかったり。

●蔵造りの町並み(TOKYO、KANTO)

元ネタ:小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み 【実名?】

URL:https://kawagoe-ichibangai.com/

川越に蔵が多くなったのは1893年から。この年、大火が出たが蔵造りの大沢家住宅が焼けずに残ったことから、防火として次々と蔵が建てられた。

この蔵の様式が江戸の町を参考にしたことから、川越は「小江戸」と呼ばれている。

で、どこまで正式なのか、いつからなのかは分からないが、

「小江戸川越一番街商店街」は「小江戸川越一番街商店街 蔵造りの町並み」という名前でホームページを作り、

Googleマップにもこの名前で出てくる。

この「小江戸川越一番街商店街」は川越観光のメインストリートで、

観光名所「時の鐘」があるのもココ。

●駄菓子屋(TOKYO、KANTO)

元ネタ:菓子屋横丁 【裏日記2002年1月20日】

URL:https://www.city.kawagoe.saitama.jp/locationlibrary/location/007.html

上記「小江戸川越一番街商店街」のほぼ隣にある「菓子屋横丁」。

川越は元から駄菓子の町ではあったが、

関東大震災により東京・下町の駄菓子業者が壊滅し、代わりに製造・供給をしたことから、更に栄えたという。

第二次世界大戦や大手メーカーの躍進、洋菓子の流行など、何度か危機があったものの、

昭和後期に町並み保存活動が起こり、整備が進められて行ったことで、今では人気の観光地になっている。

さくまサンは「いも膳」の後に来訪。

「串だんご、カップ入りサツマイモなど、食べまくる。日本一長〜い麩菓子、なんていうのもあった。」

携TOKYOでは「昭和が人気」イベントが発生。

水曜どうでしょうの聖地でもあるので、行けてよかった。

ただ、「日本一長い麩菓子」の松陸製菓は写真撮影NGとあったので、

さくまサン・どうでしょう班と同じ感じで写真撮れず。悲しい。